Wie kann medizinische Versorgung zukunftsfähig, generationengerecht und nachhaltig gestaltet werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des 10. Norddeutschen Dialogs der Barmer Landesvertretungen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein am 28. Juni in Lübeck. Ein hochkarätig besetztes Podium lockte mehr als 100 Interessierte aus dem Gesundheitsbereich zur Jubiläumsveranstaltung ins Konferenz- und Businesscenter media docks an der Trave. Vor welchen Herausforderungen das Gesundheitswesen aktuell steht, beleuchtete zu Beginn Prof. Dr. Beate Jochimsen, Mitautorin des Gutachtens ,Resilienz im Gesundheitswesen' des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege.

Prof. Dr. Beate Jochimsen sprach über "Resilienz im Gesundheitswesen".

„Wir haben durch die Corona-Pandemie einen Stresstest gehabt und sehen können, was im Gesundheitssystem nicht funktioniert“, so Jochimsen. Corona habe wie ein Brennglas gewirkt und Missstände im Gesundheitswesen wie die unzulängliche Digitalisierung, den Fachkräftemangel sowie Über- und Unterversorgung nochmals verschärft dargestellt. Gut funktioniert habe dagegen die ambulante Versorgung von Corona-Patienten. Hier müsse man für eine Neustrukturierung des Gesundheitswesens ansetzen und zu mehr sektorenübergreifenden Lösungen kommen, auch vor dem Hintergrund der geplanten Krankenhausreform. Jochimsen sprach sich für den Aufbau regionaler, multisektoraler Gesundheitszentren für die Erstversorgung aus. Im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Krankenhäusern führte sie aus, dass eine „wohnortnahe Versorgung (…) nicht automatisch bedarfsgerechte Versorgung“ sei. Jochimsen warnte weiter davor, dass der Klimawandel den Gesundheitsbereich vor besondere Herausforderungen stelle. Vor allem könnten Hitzewellen in Zukunft zu vermehrten Krankheitsfällen und einer steigenden Todesrate führen.

Das MVZ als Zukunftsmodell?

In der sich anschließenden Podiumsdiskussion stand die Frage im Mittelpunkt, ob privat oder kommunal geführte Medizinische Versorgungszentren (MVZ) die Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen und städtischen Raum sein könnten. Dr. Dieter Kreye, stellvertretender Vorsitzender der kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, betonte, dass medizinische Versorgungszentren gerade in den Flächenländern den Weg zur Haus- und Facharztpraxis noch verlängern könnten. „Um ein MVZ voll auslasten zu können, braucht es größere räumliche Abstände“, so Kreye. Obwohl er keine Angst vor MVZ habe, sei er davon überzeugt, dass es eine Gegenbewegung geben und wegen der Vorteile der eigenen Niederlassung diese sich am Ende doch durchsetzen werde. „Wir brauchen niedergelassene Ärzte“, so sein Fazit.

Dr. Sara Sheikhzadeh (Chief Medical Officer im Vorstand der Asklepios Kliniken) diskutierte das Für und Wider von Medizinischen Versorgungszentren mit Dr. Dieter Kreye (stv. Vorsitzender Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern). In der Mitte Moderatorin Louisa Maria Carius.

Dr. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer im Vorstand der Asklepios Kliniken, sieht das Modell als echte Alternative für die Generation Z. Denn ein MVZ entspreche dem „Bedürfnis junger Medizinerinnen und Mediziner nach einer Tätigkeit in einem Angestelltenverhältnis“. Dass für angehende Ärztinnen und Ärzte per se eine eigene Praxis in Niederlassung nicht mehr erstrebenswert sei, wurde aus dem Publikum heraus vehement in Frage gestellt. „Die haben gar keine Chance, sich niederzulassen. Sie werden vielmehr in die Anstellung gelotst“, äußerte sich spontan eine Lübecker Augenärztin. Auch Sara Sheikhzadeh wünscht sich mehr niedergelassene Ärzte, sehe diese aber nicht. Nach ihrer Wahrnehmung sind MVZ unter jüngeren Ärztinnen und Ärzten deshalb beliebt, weil sie dort im Team und ohne wirtschaftliches Risiko arbeiten könnten. Im Unterschied zu MVZ, die von Investoren betrieben werden und sich auf spezielle Fachbereiche konzentrierten, könne man mit ihnen keinen großen Profit erzielen. „Ein MVZ ist keine Goldgrube", führte Dr. Sheikhzadeh aus. Aus ihrer Sicht helfen die an einer Klinik angedockten MVZ vor allem, die Notaufnahme zu entlasten.

Digitalisierung als Allheilmittel?

Ob und inwieweit Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen sorgen könnte, diskutierten in einer zweiten Podiumsrunde Dr. Susanne Klein, Barmer-Landesgeschäftsführerin in Hamburg, und Dr. Fabian Holbe, Hausarzt in Mecklenburg-Vorpommern. Als Arzt im ländlichen Raum äußerte sich Holbe kritisch, denn nach wie vor gebe es „tiefe Löcher in der digitalen Infrastruktur“. Setze man vermehrt auf digitale Angebote der Gesundheitsversorgung, würden diejenigen Patientinnen und Patienten ausgegrenzt, „die einen besonderen medizinischen Bedarf haben, nämlich die Alten, Kranken und Schwachen", so Holbe.

Mehr Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen? Darüber diskutierten Dr. Fabian Holbe, Hausarzt in Mecklenburg-Vorpommern, und Dr. Susanne Klein (rechts), Landesgeschäftsführerin der Barmer in Hamburg

Aus Sicht von Susanne Klein kann Digitalisierung helfen, medizinisches Personal zu entlasten und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dafür müsse eine entsprechende Infrastruktur – auch im ländlichen Raum – vorhanden sein. „Sonst ist das natürlich keine Lösung und Patienten wären mehr allein gelassen als zuvor", sagte Klein. Eine Chance sieht sie vor allem in der elektronischen Patientenakte, kurz ePA. Zwar müsse sich die Nutzerfreundlichkeit noch verbessern, dennoch könne die ePA Transparenz zwischen den verschiedenen Leistungserbringern schaffen, wie kein anderes Instrument. Das diene vor allem der Sicherheit der Patienten.

Dr. Susanne Klein (Landesvertretung Hamburg) und Dr. Bernd Hillebrand (Landesvertretung Schleswig-Holstein) verabschieden die Gäste

Bilder sagen mehr als Worte

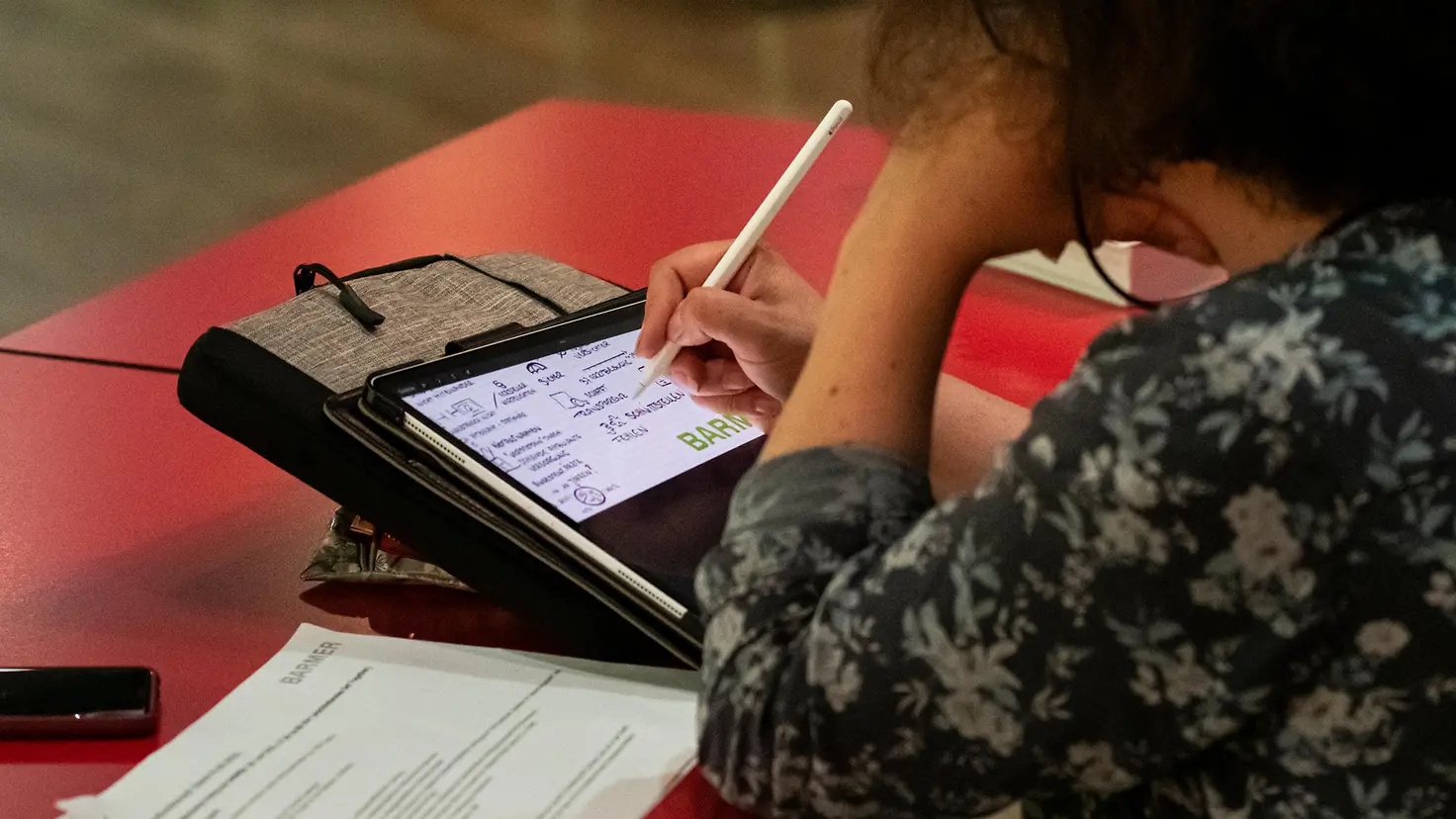

Die Diskussionsrunden wurden durch Filmbeiträge mit Best-Practice-Beispielen aus Norddeutschland flankiert. Zudem sorgte Susanne Speer von Designpiranha für einen besonderen Blickfang. Sie hielt die Veranstaltung grafisch als sogenannte ‚Sketchnote‘ fest. Wie die Sketchnote entstanden ist, sehen Sie unten im Video.

"Designpiranha" Susanne Speer arbeitet während der Veranstaltung an der Sketchnote.