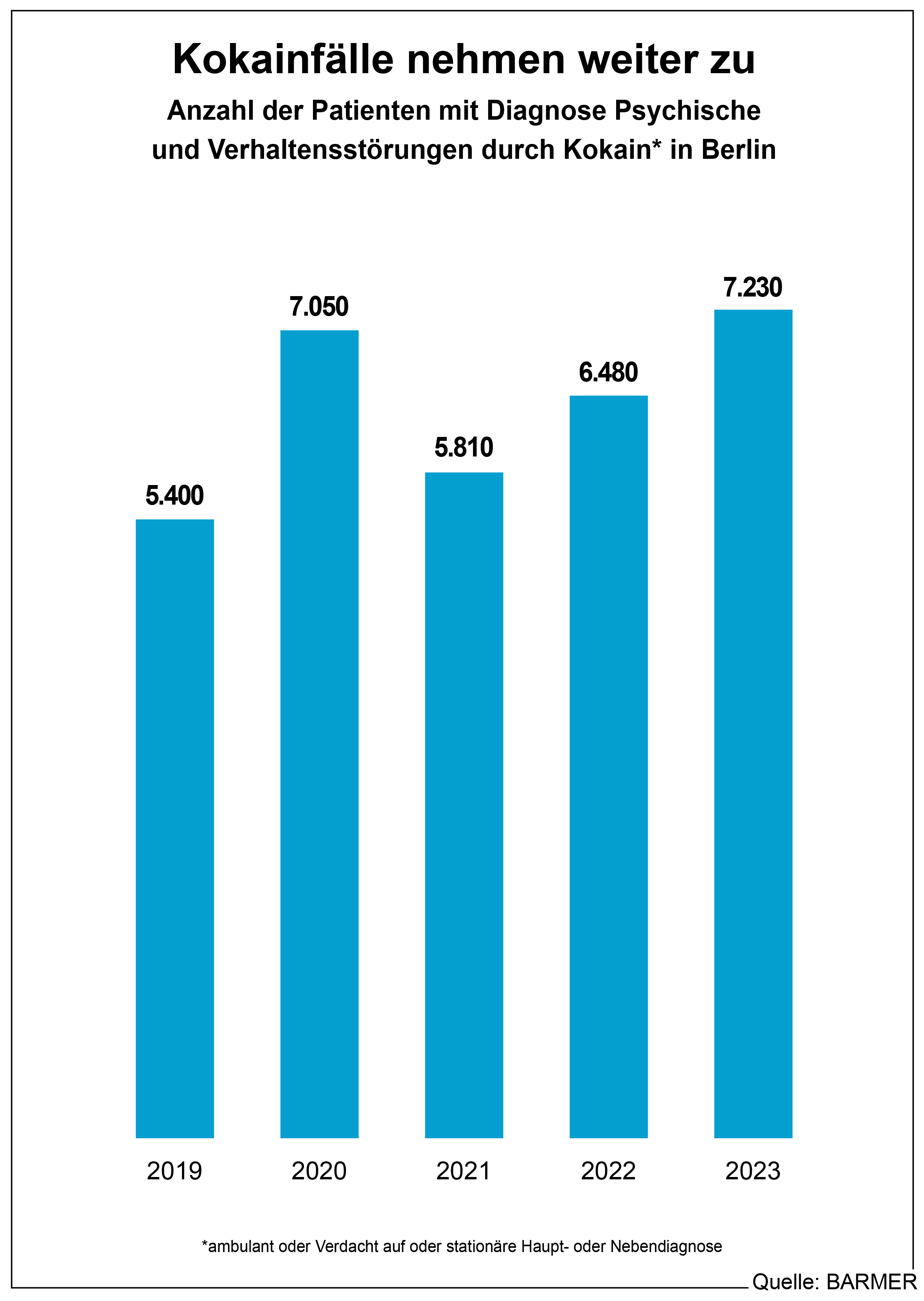

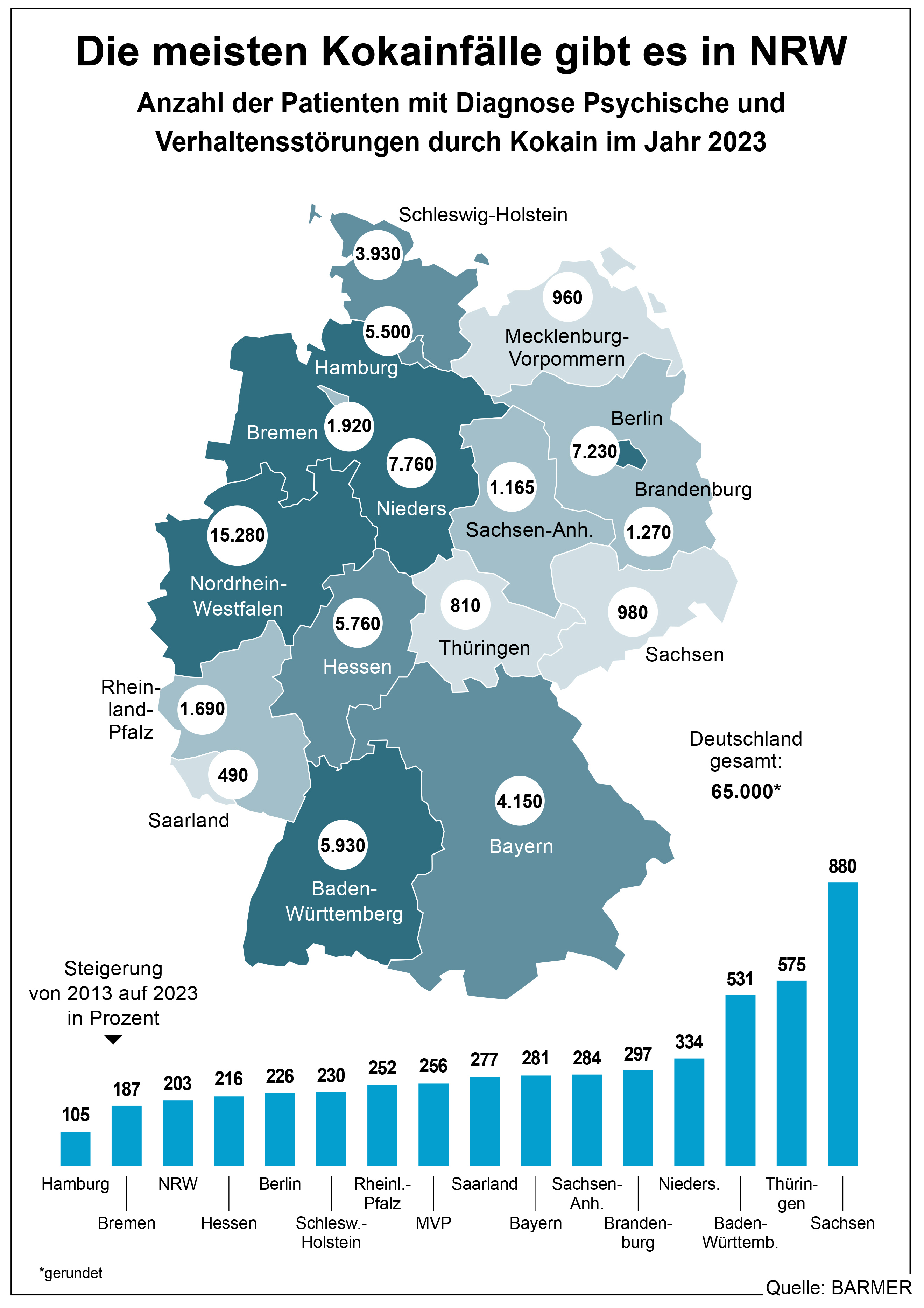

Berlin, 30. Dezember 2024 – Immer mehr Menschen in Berlin sind wegen Kokainmissbrauchs in ärztlicher Behandlung. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des BARMER Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) hervor. Demnach gab es im Jahr 2019 berlinweit 5.400 behandelte Patientinnen und Patienten und im vergangenen Jahr 7.230. Bundesweit lag die Anzahl im Jahr 2023 bei rund 65.000 Patienten. Berlin liegt nach Nordrhein-Westfasten gleich nach Niedersachsen an dritter Stelle bei psychischen und Verhaltensstörungen durch Kokain. „Die Auswirkungen der Kokain-Sucht sind in den Arztpraxen angekommen. Der Anstieg der Zahl an Patientinnen und Patienten, die eine ärztliche Diagnose aufgrund ihrer Kokain-Abhängigkeit erhalten, ist besorgniserregend. Das wahre Ausmaß wird weitaus größer sein, da wir nur den Bruchteil der Betroffenen sehen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden“, sagt Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Berlin.

Männer zwischen 20 und 39 Jahren besonders stark betroffen

Wie aus der BARMER-Analyse weiter hervorgeht, waren im vergangenen Jahr bundesweit rund 50.700 Patienten und 14.700 Patientinnen wegen Kokainkonsums in Behandlung. In Berlin wurden 5.520 Männer und 1.710 Frauen medizinisch versorgt. Besonders häufig waren in Berlin Männer zwischen 20 und 39 Jahren betroffen. Hier gab es 3.440 Patienten. „Kokain hat einen stimulierenden und aufputschenden Effekt. Deshalb wird es häufig als Leistungsdroge bezeichnet. Konsumierende setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, steigern ihr Risiko für Verhaltensstörungen, Suizidalität und Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, so Leyh. In ganz jungen Jahren oder im Alter spiele Kokain als Suchtmittel eine untergeordnete Rolle. Jüngere Menschen hätten häufig nicht die finanziellen Mittel, um sich die teure Droge zu beschaffen. Hier sei der Konsum von Cannabis eher verbreitet. Bei älteren Menschen stünden der Alkohol- und Medikamentenmissbrauch im Vordergrund.

Sucht ansprechen – nicht wegsehen

„Es ist wichtig, Betroffene auf ihre Sucht anzusprechen“, sagt Leyh. Denn Abhängige bemerkten selbst oft nicht, dass der Suchtmittelkonsum ihr Verhalten bereits verändert habe. Um eine Therapie zu beginnen, müssten die Betroffenen selbst erkennen, dass sie unter einer Suchterkrankung leiden. Frühzeitige Hilfe sei entscheidend, um einen Ausstieg zu erleichtern und die Auswirkungen der Sucht auf die eigene Zukunft und das Umfeld zu minimieren. Angehörige sollten sich selbst Unterstützung holen, Suchberatungsstellen seien in erster Linie die richtigen Ansprechpartner.