Seit Herbst 2020 können Behandelnde digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf Kassenkosten verordnen. Doch die Apps auf Rezept haben bisher weder die Versorgung in medizinisch strukturschwachen Regionen verbessert, noch haben sie andere Behandlungsmethoden ersetzt. Das sind zwei Erkenntnisse aus dem aktuellen Barmer-Arztreport. Insgesamt sind die DiGA noch nicht in der medizinischen Versorgung angekommen.

Im Barmer-Arztreport wurden die Verordnungsdaten der Jahre 2020 bis 2022 ausgewertet und auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. In diesem Zeitraum wurde in Baden-Württemberg rund 43.000 Mal eine DiGA verschrieben. "Zwar hat sich die Zahl der verordneten DiGA von 2021 auf 2022 verdoppelt. Wenn ich mir aber das Gesamtergebnis ansehe und mir vor Augen führe, welches Potenzial in den Apps auf Rezept von manchen gesehen wurde, dann muss ich sagen, dass die DiGA hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind", sagt Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer der Barmer in Baden-Württemberg.

DiGA werden vor allem in den Städten verordnet

So wurde mit dem Inkrafttreten des Digitalen Versorgungsgesetzes diskutiert, ob die DiGA die Versorgung in medizinisch strukturschwachen Regionen verbessern könnten. Doch das hat sich nicht bestätigt. Denn im Barmer-Arztreport zeigt sich, dass die DiGA vor allem in städtischen Lagen verordnet werden. An der Spitze der Tabelle der Bundesländer stehen die Stadtstaaten Berlin und Hamburg mit 337 und 328 DiGA-Verordnungen je 100.000 Einwohner, gefolgt von NRW mit seinen vielen Ballungszentren mit 302 Verordnungen je 100.000 Menschen. Auf den hinteren Plätzen landen dünner besiedelte Bundesländer wie das Saarland (188 Verordnungen je 100.000 Einwohner), Mecklenburg-Vorpommern (220) und Thüringen (231). Baden-Württemberg liegt mit 249 Verordnungen je 100.000 Einwohner auf Platz zehn.

Zu viele wissen zu wenig über die DiGA

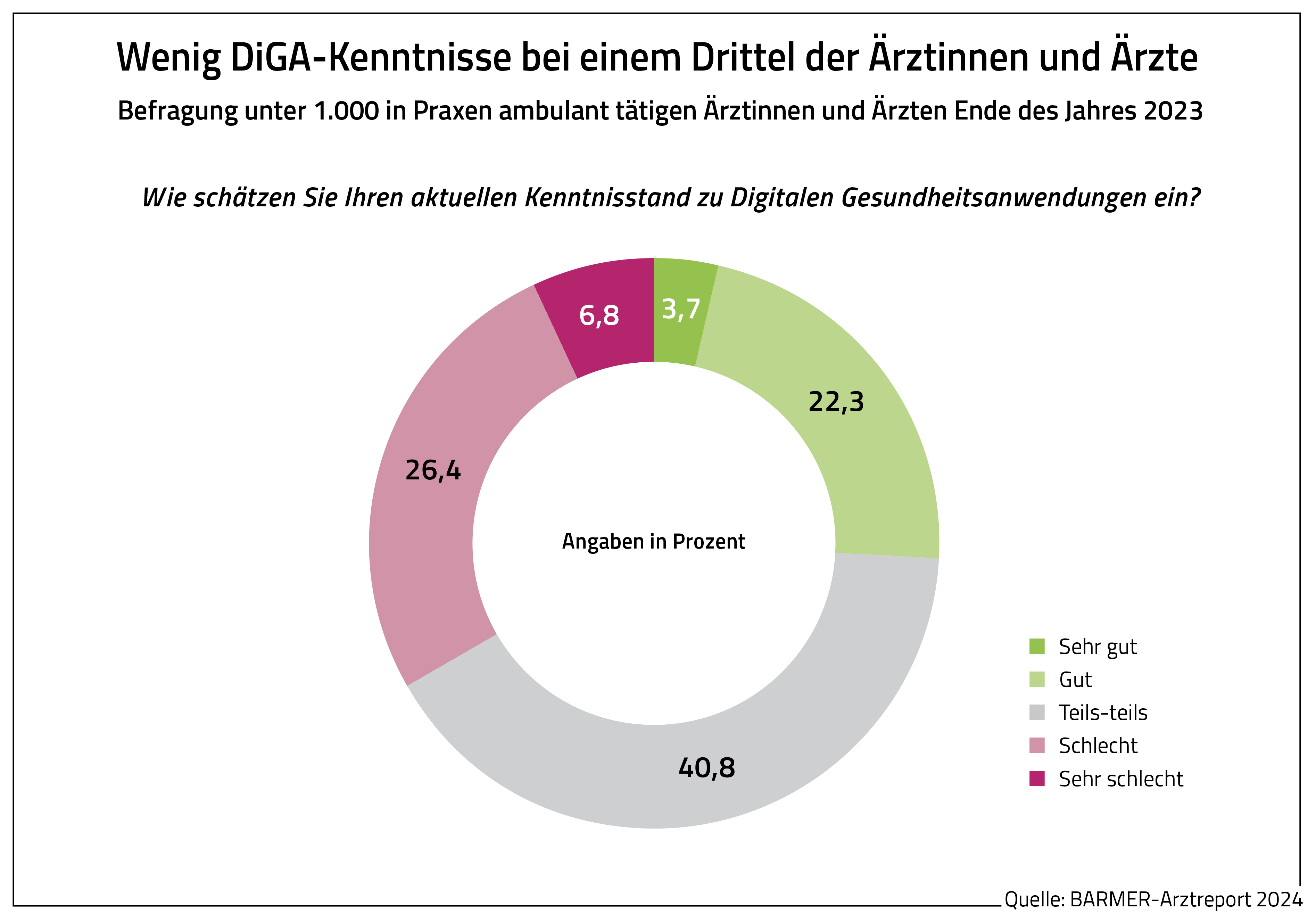

DiGA werden in Baden-Württemberg am häufigsten von den Hausärztinnen und Hausärzten verordnet. Und meistens werden die Apps auf Rezept in Kombination mit einer anderen Behandlungsmethode verschrieben. Eine substituierende Wirkung der DiGA ist also nicht erkennbar. In einer bundesweiten Umfrage der Barmer unter mehr als 1.000 verordnenden Behandlerinnen und Behandlern sagten 43 Prozent, dass sie noch nie eine DiGA verschrieben hätten. Ein Drittel bescheinigt sich selbst einen schlechten Kenntnisstand über DiGA. "Die Wissenslücke dürfte auch ein Grund dafür sein, dass die Apps auf Rezept bisher zurückhaltend und wenn, dann nicht selten falsch verordnet werden. Etwa unter Missachtung der Indikationsvorgaben oder einer vorliegenden Kontraindikation", sagt Plötze.

Ein Drittel bricht die Nutzung der DiGA vorzeitig ab

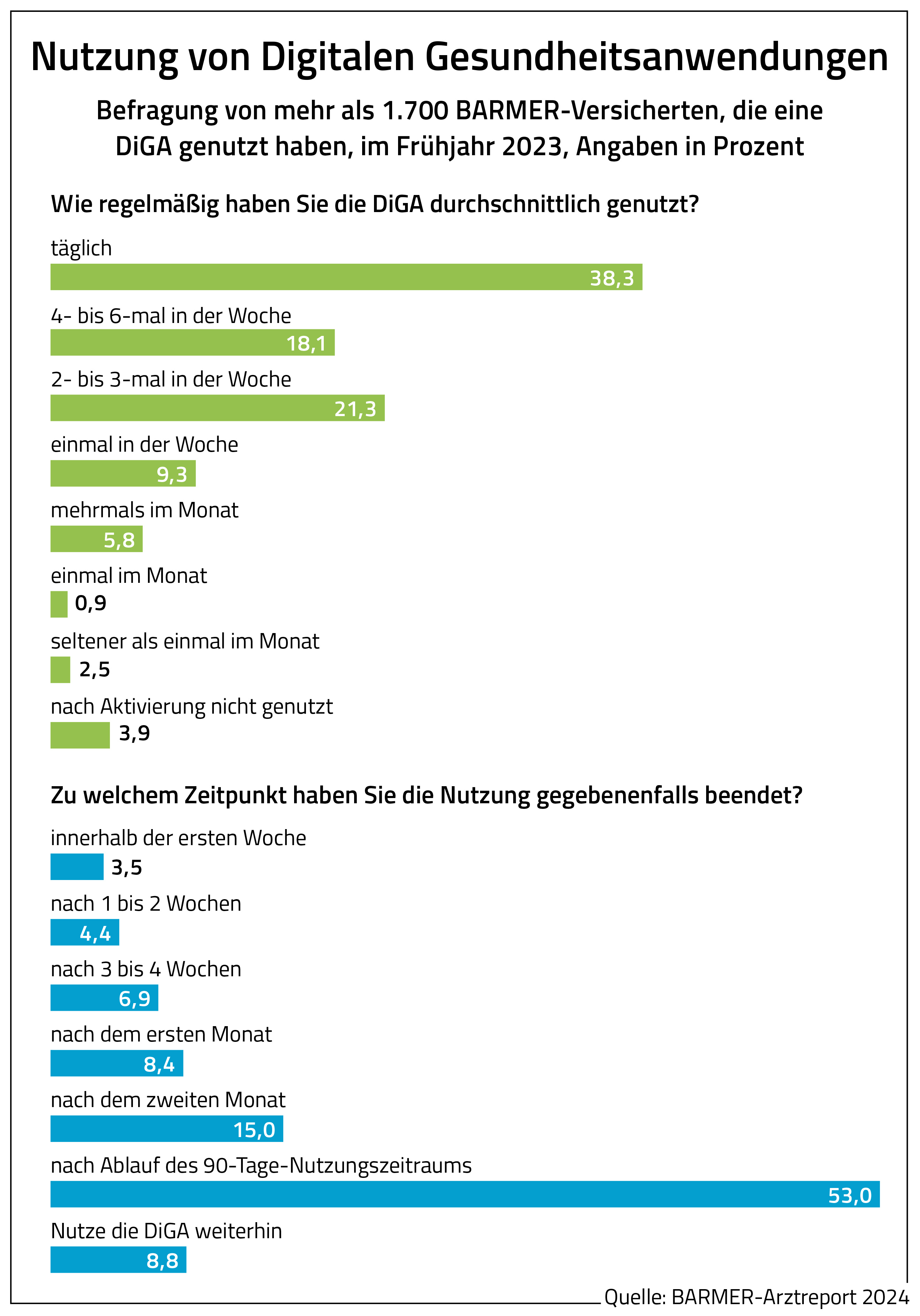

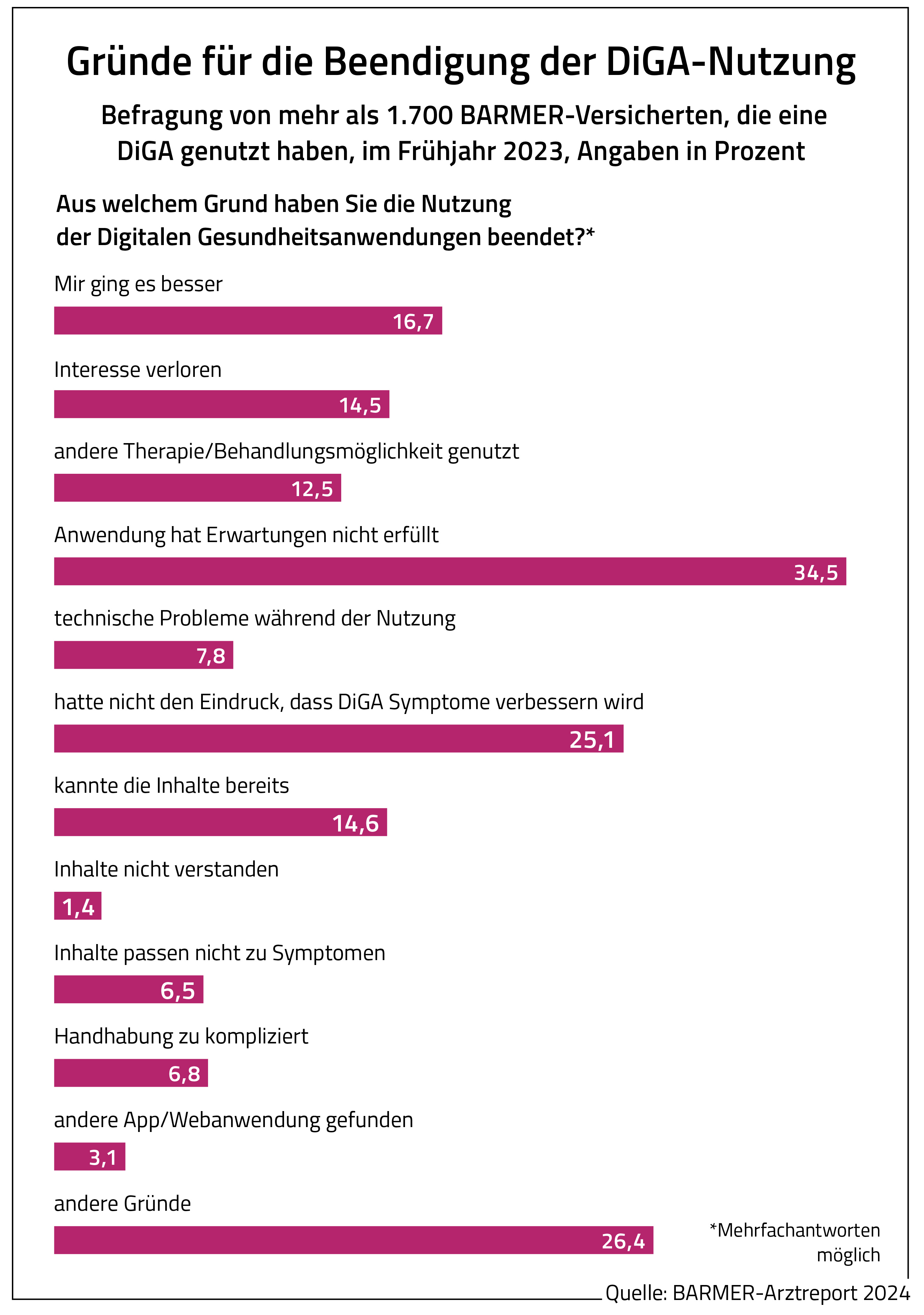

Unter den mehr als 1.700 für den Arztreport befragten Versicherten nutzten etwa 600 Personen den digitalen Helfer nicht über die vorgesehene Erstanwendungsdauer von 90 Tagen, darunter 230 weniger als einen Monat. Der häufigste Grund: Die Anwendung habe ihre Erwartung nicht erfüllt. Ärgerlich ist, dass die DiGA aber automatisch für 90 Tage verschrieben und für diese Dauer auch von der Krankenkasse bezahlt wurde. Die Barmer plädiert deshalb für einen 14-tägigen Testzeitraum. In diesen zwei Wochen könnten die Versicherten prüfen, ob ihnen die DiGA wirklich liegt und ob sie einen Nutzen hat.

Kassen zahlen durchschnittlich 367 Euro für eine DiGA

Außerdem dürfen die Hersteller im ersten Jahr, in dem ihre DiGA ins Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen wird, einen x-beliebigen Betrag für ihr Produkt aufrufen. Die Kassen müssen diesen Preis bezahlen. Im Mittel waren das 367 Euro für 90 Tage. "Hier muss ein Missstand behoben werden", sagt Winfried Plötze. "Die Krankenkassen sind keine Sparkassen. Aber wir sind auch keine Wirtschaftsförderer. Dass wir Versichertengelder für Produkte ausgeben müssen, die möglicherweise wirkungslos sind, das darf nicht sein."

Nur 38 Prozent der Patientinnen und Patienten nutzten ihre App auf Rezept täglich.

34,5 Prozent der 1.700 Befragten haben die Nutzung ihrer DiGA vorzeitig beendet, weil die App auf Rezept ihre Erwartungen nicht erfüllt hatte.